[por Laura Cohen*]

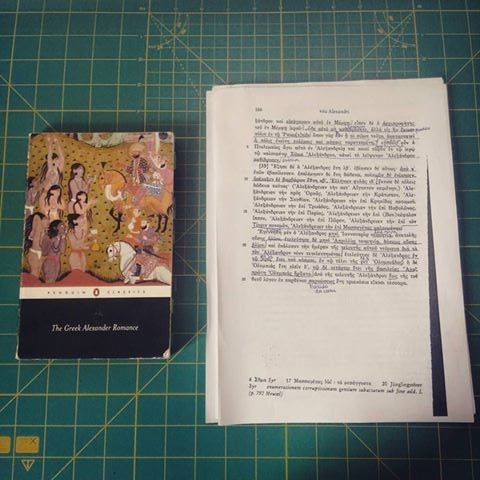

Meu trabalho de mestrado é a tradução e o comentário de uma obra que ficou comumente conhecida como Romance de Alexandre – para não matar vocês de tédio, explico resumidamente que se trata de uma biografia ficcional de Alexandre, o Grande, que foi escrita pela primeira vez provavelmente no segundo século da nossa era. Quando falo de “biografia ficcional”, quero pôr ênfase no ficcional: Alexandre da Macedônia ele é filho de um adultério de sua mãe Olímpia com Nectanebo, um faraó Egípcio. Entre expedições e batalhas narradas através de uma espécie de romance epistolar, Alexandre viaja por lugares maravilhosos, conhece criaturas, vê acontecimentos fantásticos, recebe oráculos e chega a trocar cartas com as Amazonas. Se vocês quiserem, posso fazer um post falando mais disso. Mas não é sobre o romance antigo ou Alexandre que eu quero falar hoje.

Na segunda-feira passada terminei a primeira versão da minha tradução – uma versão titubeante e feia, com um tom vacilante. É a primeira tradução do texto grego para o português, pelo que eu sei, e esse privilégio me emociona muito. Quando eu decidi traduzir um livro, um livro com mais de cem páginas, na verdade eu duvidei muito que eu ia conseguir chegar ao fim. Um professor até sugeriu que eu traduzisse apenas a primeira das três partes que compõe o romance, mas o que eu realmente queria era trazer para o português uma obra que ainda não está na nossa língua, principalmente porque acho esse livro muito legal e importante para discussões a respeito da ficção e da biografia na antiguidade, tema que nos interessa bastante (falei disso aqui num ponto de vista da criação). Obviamente abri mão de traduzir agora algumas partes que vários autores colocam como suplementares, vindas de outras versões do romance grego ou latino, mas eu queria traduzir tudo para a dissertação, conseguindo a parte mais difícil, que é ir do grego cru do início até o fim. O que tenho que fazer agora é mais legal: trabalhar o texto em português e fazer as notas de rodapé, pequenas decisões que eu deixei para depois.

Durante todo esse tempo tive um questionamento saudável a respeito da minha capacidade de tradução. Nunca estudei teoria da tradução, mas desde quando comecei a estudar grego, pelo método que usamos na UFMG, aprendi traduzindo. Intuitivamente, os meus professores nos convidavam a traduzir e esse método foi excelente para mim, que vivo bem no caos. Durante todo esse tempo, eu fiquei me perguntando se eu estava autorizada a traduzir, se o meu saber superava o meu não saber de forma que eu poderia traduzir. A resposta agora é: traduzi.

A minha relação primordial com a palavra é a ficção, é a criatividade. Palavra para mim é barro para ser moldado. De certa forma, traduzir não foi muito diferente de escrever. Tentei chegar numa língua no português que soasse como aquela língua do romance antigo. E o mais importante, é que eu acho que eu traduzi da mesma forma que eu escrevo, usei os mesmos mecanismos da criação da ficção para criar uma tradução. Uma das coisas que me deixou mais feliz ano passado foi ouvir uma fala da professora Sandra Braga Bianchet, uma das mulheres mais brilhantes que eu já conheci, dizer que não adianta a gente não assumir, a tradução sempre tem a cara do tradutor. Sempre vai ter uma voz do autor da tradução no fundo.

Desde quando terminei, obviamente senti uma felicidade inicial por terminar, uma felicidade que não era uma felicidade, mas uma simples satisfação. Junto dessa satisfação, veio uma sensação péssima, que já é minha conhecida faz tempo – o que fazer agora? Todas as manhãs, eu me levantava, tomava café e traduzia, interrompida por pequenas atividades cotidianas (academia, corrida, sacolão, ateliê). Obviamente, tenho muita coisa para fazer daqui pra fente, mas ao terminar a tradução eu estava fisicamente e psicologicamente exausta. Eu não conseguia ler uma frase de um livro, tive que tirar uma semana de férias do estudo que me é tão querido. Nisso, veio o vazio: eu me envolvo demais com o trabalho, eu me perco dentro da escrita, eu deixo de existir quando eu trabalho com a palavra e me tranquilizo nessa existência preenchida. No processo do fazer, a coisa tem um sentido, quando você termina de fazer, o sentido se perde. Quando a escrita finda, quem sou eu? Isso aconteceu quando terminei de escrever a primeira versão de cada um dos meus romances, o que me faz acreditar que terminar as coisas pela primeira vez é sempre mais impactante. É a primeira vez que você vai do começo ao fim, é conhecer o caminho a ser trilhado de novo e de novo.

Não está errado sentir essa tristeza. O errado é achar que é errado sentir isso e tentar não sentir essa tristeza. A criação é sempre uma criação, ela precisa ter o respeito do tempo. Acho legal como alguns dos participantes do ateliê terminam um livro e em seguida se retiram do Estratégias narrativas, como se precisassem de um tempo de luto ou digestão. Depois da escrita não é hora de escrever, não para mim. Não me impressiona a tristeza das grávidas depois de parir, deve existir até alguma coisa química no nosso cérebro que provoca essa sensação de falta extrema (existe?). Há, pelo menos para mim, uma espécie de resguardo, um resguardo que é feliz e triste ao mesmo tempo. Além de parecer que a gente nunca mais vai fazer uma coisa importante, se ausenta certa satisfação de fazer exatamente a mesma coisa todos os dias, de pouquinho em pouquinho.

Durante o meu processo de pesquisa, eu mantenho um diário pessoal. Eu não escrevia todos os dias, mas escrevi semanalmente. É interessante: as minhas últimas entradas são bastante melancólicas. Sem consciência, eu ia adiando a hora do fim, porque eu sabia que estava chegando perto dele, e simultaneamente eu ansiava pelo fim. Eu me queixava de um cansaço físico, um cansaço físico que impedia que eu cuidasse de mim mesma, e esse cansaço físico me abateu profundamente e em cheio assim que eu terminei a tradução. Estou tão exausta que foi um custo sentar para escrever esse texto.

Agora, neste fim, me lembro de duas coisas – de quando eu tinha dezoito anos e publiquei meu primeiro conto. Falei ao Trovão, o escritor Carlos de Brito e Mello, que eu não tinha gostado tanto do texto que fora publicado numa antologia e ele disse para mim: “não é mais seu”.

Nisso, me lembro de um conto dele, chamado Esta e a outra obra **:

Aqui ainda se pode ver que amanheceu, e que temos forças para correr. Os caminhos daqui, embora oblíquos

vamos percorrê-los. No futuro, quando chegarmos aos precipícios da outra obra

saltaremos.

** O cadáver ri dos seus despojos. Carlos de Brito e Mello. Ed. Scriptum, 2007.

*Laura Cohen é escritora e coordenadora do projeto Estratégias Narrativas. Formada em letras pela UFMG, é mestranda na mesma universidade, na área de literaturas clássicas e medievais. Publicou os romances História da Água(Impressões de Minas, 2012) e Ainda(Impressões de Minas/Leme, 2014). Foi vencedora do segundo prêmio de literatura Universidade Fumec, em 2011, e em sua edição de 2009, obteve o terceiro lugar, publicando nas duas edições da coletânea Da Palavra à Literatura – Narrativas Contemporâneas. Faz parte da coordenação do selo Leme da editora Impressões de Minas e possui também trabalhos e pesquisa informais na área de artes plásticas.